藝術評論

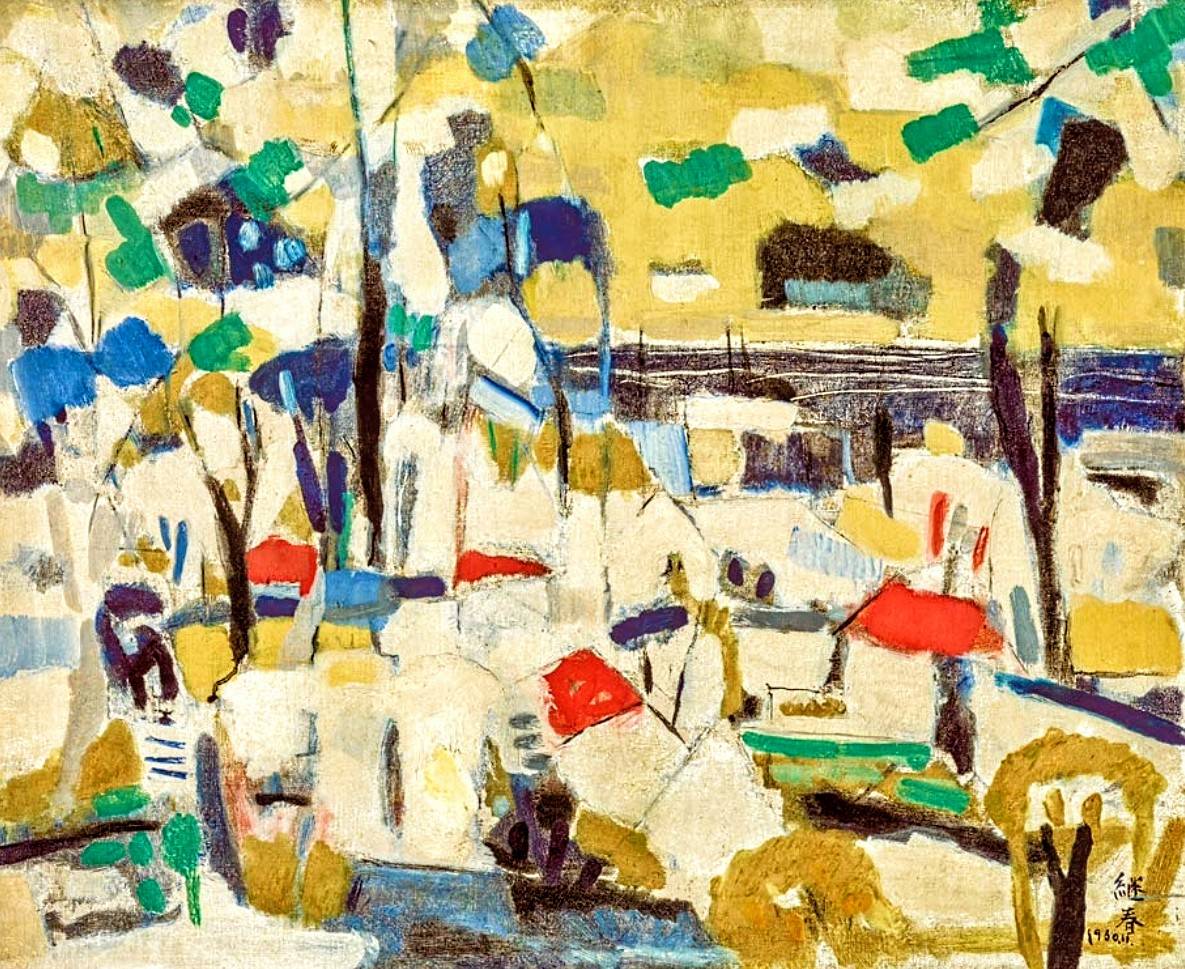

眾所周知,廖繼春老師的“粉紅色”招牌,不論是具象畫或是抽象畫,都有代表性的重量,許多拍賣場曾創天價的廖繼春名作,莫不充滿粉紅“密碼”,馳名中外。然而1960此作,卻稀罕地使用土黃色系,鮮少搏得評論家的青睞,不符合討好當時社會潮流品味,以至於廖繼春此後就避開此色系,而讓此土黃色系之作成為少數,甚至絕筆。這真是一個大異數與令人側目的謎團。

從歷史角度來看,此作展現了廖繼春晚年藝術語言的轉折,也映照出臺灣現代美術在戰後潮流的探索姿態。這幅畫雖然標題仍以「風景」命名,但觀者所見已不再是具象的江水山色,而是一種由色塊、筆觸、形態與韻律所構築的空間,既隱約保留「風景」的痕跡,又徹底打破傳統透視的再現框架。

首先映入眼簾的,是明亮而跳動的色彩組合:整幅畫的基調以淡黃、土黃、米白、淺褐作為底層,彷彿是淡水河口午後的曖昧光影,籠罩一種柔和卻不靜止的氛圍。在這片底色之上,畫家點綴了草草幾筆的鮮紅、亮藍、翠綠與墨黑,形成極強的色彩對比。這些色塊並非隨機分布,而是以某種節奏感散布於畫面,使得視線在冷暖對比間跳躍起伏。

進一步細看:畫面中央的留白與淺色塊,形成一種呼吸般的空間,彷彿江面反射的迴光,可將畫面拉開。上方偏黃的區塊,暗示著天空或遠方的地平線,而筆直的黑色線條,則像是穿透畫面的節奏符號。這樣精心的佈局,既具象徵性,也帶著抽象音樂的特質;換句話說,《淡江風景》已經超越了單純的風景描繪,而成為色彩與形態之間的「樂曲」。

1960是臺灣社會劇烈轉變的年代,戰後十餘年的動盪逐漸趨於穩定,但政治與文化的壓抑依舊存在。在如此低宕氛圍之下,廖繼春筆下的「淡江」特別耐人尋味。這並非一幅安靜的寫生,而是充滿支離與破碎感的組合,那些紅屋頂、藍樹影、黑樹幹互相撞擊,似乎暗示著畫家內心的不安與躁動。

然而,畫面並未陷入過度沉重或陰鬱,反而散發著明快與生機。這種矛盾感,正是廖繼春對於「現代性」的體驗:在破碎與重建之間,在抽象與現實之間,尋找一種新的秩序。於是,淡江不再僅是地理上的河流,而成為心理上的「場域」,承載著時代記憶、個人感受與抽象精神。

再說《淡江風景》是一種過渡式的成果:既不全然棄絕風景,又大膽地擁抱形式實驗。因為此畫雖然具有濃厚的西方現代主義語言,但其中仍滲透著東方式空間感。畫面留白的運用,宛如水墨中的「計白當黑」,使色彩在疏密之間獲得呼吸。而那種不求一致透視的重疊空間,也有傳統山水畫「散點透視」的餘韻。這種東西交會,正是廖繼春藝術魅力所在:他既非單純的西方模仿者,也非保守的東方老學究,而是將二者揉合為一種屬於臺灣的現代性。

在這幅畫中,我們既看到畫家對自然景致的熱愛,也看到他對形式語言的執著;既看到時代破碎的痕跡,也看到色彩生命的躍動。無庸置疑,《淡江風景》不僅是一幅風景畫,更是一首關於臺灣、關於現代性、關於人心的風物詩。