藝術評論

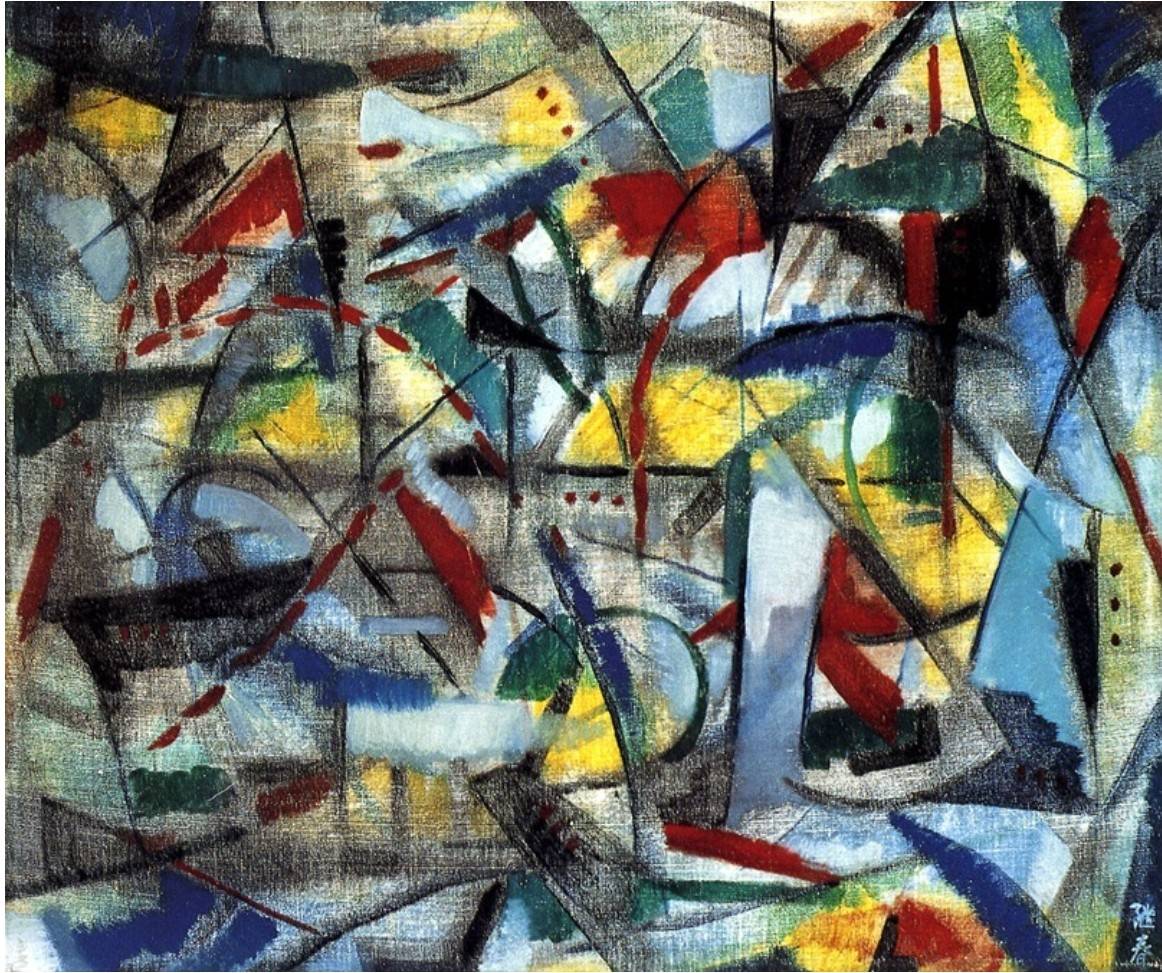

這幅純抽象的〈樹蔭〉油畫,在廖繼春嘗試跳脫具象寫實的過程中,最具有關鍵性:1957年,這一突破框架念頭,讓畫家從具象牢籠尋找到一絲抽象裂縫,促使他大膽揮灑生澀粗糙感覺,讓自由意志得以潑灑而出,形與色進入廖繼春的藝術堂奧。

畫面中最吸睛的莫過於黑色與深色線條,既不像樹枝,也不完全是抽象符號,更接近於一種書寫性的痕跡。這些線條彎折、交錯、突然中斷,具有強烈的身體感,彷彿畫家不是「描繪」,而是在畫布上行走、停頓、回頭,此一特殊實驗性衝動,就是產生粗糙感覺的由來。

換句話說,這種線條語言,使〈樹蔭〉呈現出一種接近「自動書寫(écriture automatique)」的狀態,但又未完全失控。它介於理性構成與潛意識流動之間,顯示廖繼春此時已能駕馭不確定性,而非被其吞噬。

畫面中反覆出現的黃色、紅色、藍色、綠色,並未依循自然光影邏輯,而是作為情緒單位存在。黃色不只是陽光穿透樹葉的反射,更像一種能量斑塊;紅色則呈現為短促、斷裂的筆觸,彷彿神經脈衝;藍與綠在畫面中時而沉靜、時而翻湧,形成冷暖對抗的節奏。

值得注意的是,畫面底層那層灰褐色的「畫布感」,並未被完全覆蓋。這使整體色彩帶有一種被時間磨蝕過的質地,彷彿記憶中的風景,而非當下所見;此外灰色為底是最常見、也是最為安全的色彩和諧基礎功能,在此發揮了最大作用。

若轉個角度,從心理分析觀看,〈樹蔭〉不再只是自然現象,而是一個心理場域的隱喻。樹蔭意味遮蔽、庇護、陰影,也暗示記憶中那些不被直射的片段。畫中的視覺經驗:形體模糊、光線破碎、界線不明。這不只是觀看自然,而是觀看自身意識在自然中的反射,有一種自我解脫的意涵。

這種空間並非冷靜的幾何秩序,而是一種帶有情緒密度的「生成空間」。線條並不引導視線進入畫面深處,反而不斷把觀者視線拉回畫面,使觀者意識到:這不是一扇窗,而是一面正在運作的精神表層。

〈樹蔭〉(1957)是一件極具轉型意義的作品。它尚未完全進入廖繼春晚期高度抽象的色域實驗,卻已徹底鬆動了再現的框架。這種「未完成的現代性」,反而使作品充滿張力與生命感。

在台灣美術史中,此作可被視為一個重要節點:它證明現代繪畫不必靠激烈斷裂來成立,而可以透過長時間的形式內化,逐步生成屬於自身的語言。因故,〈樹蔭〉顯然不是一幅風景畫,而是一次在樹影之下,對觀看藝術本身的沉思。